嫁です。

野草シリーズ、今回は野草茶作りのレポートをまとめていきます。

野草加工においてのわたし1番の興味は野草のお茶作りかもしれません😊。

これまでに野草を干していろんなお茶を作ってきました。

そんなお茶の話をしますね。

1.森の野草や畑のハーブを干してお茶作り。

夏に近づいて大きくなってきたヨモギを始め、イラクサ、熊笹、スギナ、オオバコなど、

色々干してきました。

ハーブ類も好きなので畑の端っこで育てては、干しています。

こちらは、ミント、タイバジル、ホーリーバジル、カモミール、レモンバーム、レモングラス、などなど。

摘むのは楽しいのですが、冷蔵庫のない我が家にとって、

保存のために干すとなるとかなりの工夫が必要で、

何年も試行錯誤してきました。

2.北海道で自然乾燥でお茶を作る方法。

こちらの課題は、少しずつ解決方法も見つかっていますが、今でも研究中です。

強い日差しが継続して降り注ぐことが多くはないので、カラッと乾き切らないのですよね。

⭐︎私のほし方はこの2つ。

①ある程度外で干したら、車の中でダッシュボードの上でカラッとさせる。

or

②「薬効のあるシーズンに採取する」と言うこだわりを捨て、9月半ばごろからストーブを使って乾かす。(香りだけなら、タイバジルもレモングラスもこの時期で十分美味しいハーブティーを作ることができるので十分楽しめます)

この二つの方法で美味しいお茶を作り、冬の間、十分に楽しむことができます。

3.野草で発酵茶を作る

今年初めての挑戦はこちら、ウーロン茶や紅茶のような発酵茶づくり。

お茶で言う発酵のおおくは、酵素で酸化をさせ香りや色を変えていく、酵素発酵のことをさします。

※阿波番茶、バタバタ茶、碁石茶など、わずかに微生物発酵で作るお茶の文化もあります。

微生物ではなく、酸化酵素の力を使って野草の発酵茶にトライしてみました。

発酵茶の作り方は私もまだまだ勉強中ですが、

摘み→萎凋→揉み→酵素発酵→乾燥

の手順でできていくそうです。。

ヨモギのシーズンに入ってから、ヨモギでせっせとトライしています。

本来のお茶は、温度や湿度を管理しながら、酸化酵素を働かせるそうなので、

今度見学に行ってみたいと思っていますが、まずは自分でトライ。

①野草を摘んで1日置いてくたっとさせます。

②それから揉んでいきます。

③6時間ほど酵素発酵させたあと、フライパンで火入れをして酵素の力を止めます。

(写真なくてすみません。)

それをしっかり乾燥させて出来上がりです。

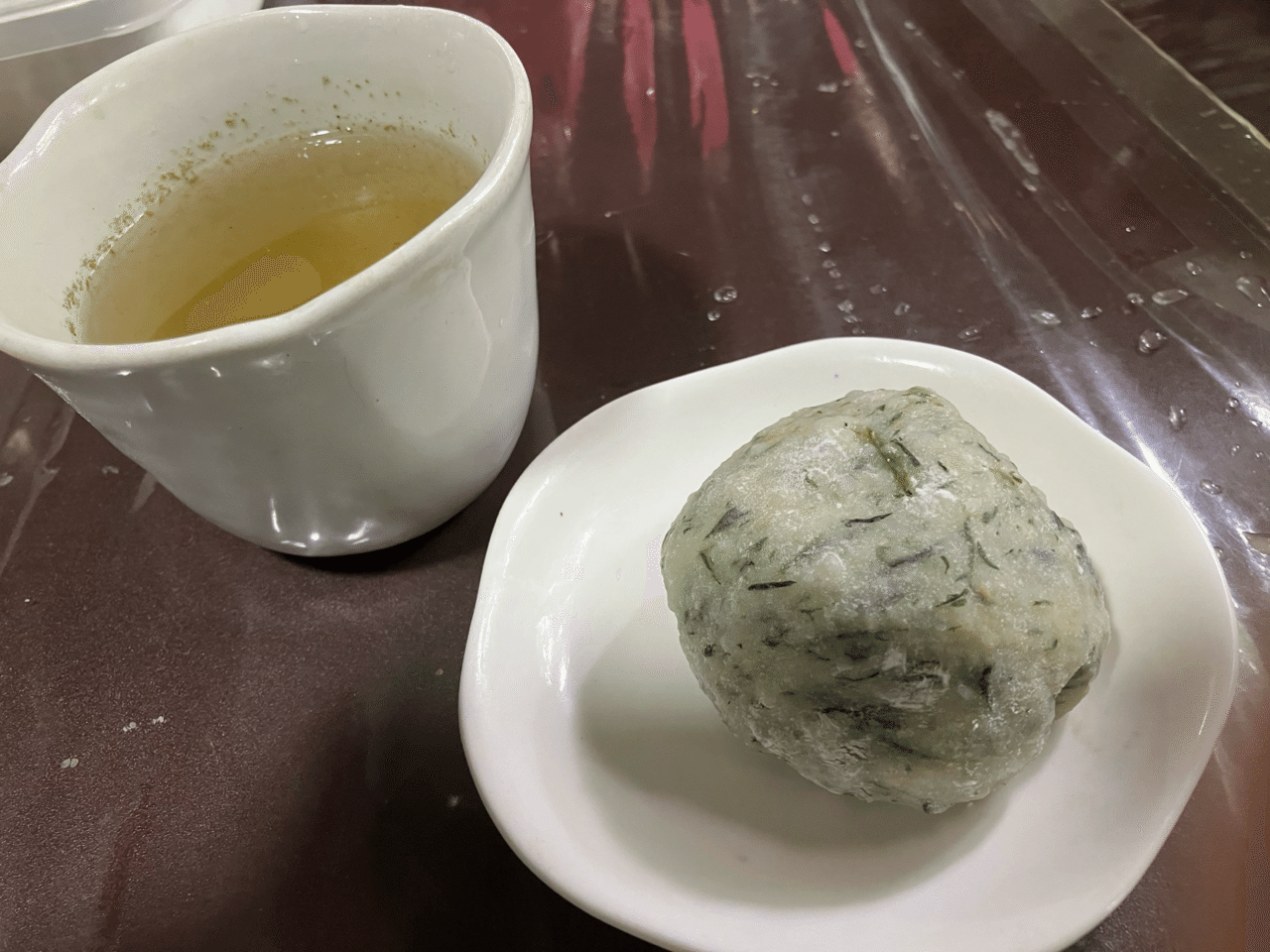

この日は、ミルで引いて粉茶にして茶葉ごといただきましたよ。

せっかくなので、よもぎ大福も作りました😊

さてさてお茶の味ですが😊

言葉で表現するのは難しいですが、ヨモギの香りが深くなったような感じがします。

はっきりとした正解は分かりませんが、今年何度か練習して、美味しいと思えるお茶を作ってみたいと思います。

遊んで暮らす。暮らしで遊ぶ。

そんな遊暮働学(ゆうぼどうがく)のライフスタイルを追求しています。遊暮働学を都会でも今すぐ実現する方法を、無料のメルマガ講座でお伝えしています。

興味のある方は、下のフォームからご登録ください。メールアドレスだけでも登録できますよ。