こんにちは、嫁です。

1.暮らしを作る知恵

暮らしを作る知恵を学びたくて、飛行機に乗って勉強の旅に出るのがすきです。

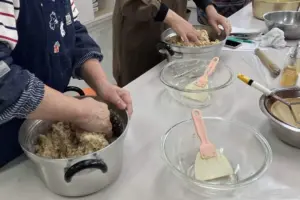

発酵の聖地、北陸でかぶらずしを教わったり、滋賀でへしこを教わったり。

知恵を持った方々とお話ししたり、聞いたりするのは楽しくて、

その生きた思い出と一緒に、毎年、保存食を作っています。

新鮮な食べ物が畑から手に入るうちに冬のための保存をします。

「夏は夏の」「冬は冬の」・・・・、暮らしを作る仕事には終わりがありません。

日々、手を動かしては試行錯誤のつみかさね。

冬に向けて野菜を保存することも沢山失敗してきました。

3年越しくらいで、やっと安定してできるようになったんですよ。

先日頂いたリクエスト。

「夏野菜のきゅうりが山ほど取れてたのですが

冬に向けて保存するにはどうしたらいいのでしょう?」

大切な方からのリクエスト、一つずつお答えできればと思って、

記事としてまとめてみることにしましたよ。

まずは私のきゅうりの塩漬けの失敗トークからしてみたいと思います笑。

ご参考にどうぞ!

2.きゅうりの長期保存に失敗した3年。

おばあちゃんに塩漬けの方法を教わった一年目、

「塩をとにかくたっぷり入れるの!」。。

たっぷり?がわからなくてこわごわ入れていたんですよね。

私なりにたっぷりだったはずなんだけど、ケチっていたようです🤣。

先人たちの身体に刻まれた知恵ってすごい!

2年目、ネットで調べて長期保存に適した塩分20%でつけました。

摘んできたきゅうりを洗って、20%の塩を入れて、重しをかけて。。

しっかり水が上がってきて大満足でしたが、2ヶ月後、白い膜が張った樽に手を入れたら、水がとろっとしてきゅうりもダメになっていました。

3年目、きゅうりを2度漬けしてみました。

10%で下漬け、一旦水を捨てて、さらに15%の塩分を足し本漬け。

冬になる頃蓋を開けてみたら、きゅうりは溶けていなかったけど、

白い膜ができてました。うーん、カビ生えちゃったね、って投げることにしたんですよ。

けれどもね。

この間もせっせとお醤油や冬の漬物を作っていまして、

ふと、白い膜の正体が分かったんですよ。。

カビではなく、「酸膜酵母」でした。

酸膜酵母ってね、耐塩性、好気性の酵母で、この現象は腐敗ではないんですね。

それを知らずに捨ててしまいました。

お醤油や水豆豉(みずとうち)なんかにも出るんですよ。

お醤油に出ると、旨味成分を餌にして時間と共に味が変わってしまうので、

なるべく出ないようにしたいですが、きゅうりの塩漬けは冬の間に食べ切るので、問題なし。

発酵や保存食を作りたい方は、そのうち、

酸膜酵母なのかカビなのかを見分けられるようになれるといいですね。

そんな数々の失敗を積み重ね、きゅうり300本くらいをダメにし、ようやっと成功した4年目以降(やったー✨!)

では、では、ヨメ流の漬け方をご紹介しますね。

3.きゅうりの塩漬けの仕方

(下漬け)

大きめの樽を用意し、きゅうりの20%の塩で下漬けをする。

しっかり重しをかけて水を上げ、そのまま2週間ほどおいておく。

毎日きゅうりがとれるようなら、採れたきゅうりの20%の塩をと一緒に

そこにどんどん追加していく。

(⭐︎きゅうりの上下をひっくり返すなどして、水を上げないとカビるのでお気をつけてを⚠️)

2週間ほどしたら、一度取り出し、水を捨てる。

酸膜酵母が出ていれば、きゅうりも洗って白い部分を取ってから本漬け。

(本漬け)

きゅうりの重さをもう一度はかって、その重さの15〜20%の塩をまぶす。

しっかり重しをかける。

まだ水が上がるので、しっかり水を上げた状態で冬までつけておけばOK。

(水から出ている部分はカビてくるので注意⚠️)

これくらいの塩分濃度であれば、腐敗することはほぼないとは思いますが、

不安な方は食べても大丈夫か、わかる方に聞くことをお勧めします。

(私の経験をご紹介していますが、やってみたい方は自己責任でお願いします。

食中毒などにはご注意下さい。)

そんな感じで伝わるでしょうか😊

せっかく育てた自然の恵み、無駄にせず頂きたいですよね。

暮らし自体が、遊びで仕事で学びの日々、遊暮働学(ゆうぼどうがく)。自給的暮らしである遊暮働学を、今すぐ実現する方法について、無料のメルマガで解説しています。興味のある方は、下のフォームからお申込ください。