2016年1月

パーマカルチャー研究所を立ち上げて5ヶ月が経過した時のこと。

タイのパーマカルチャー・ファーム「サハイナン」への長期滞在という、自主的「海外研修」。

サハイナン最終日

みんなと別れるのが寂しい気持ちもあった。

でも同時に、日本に帰るのがとても楽しみな気持ちもあった。

「日本に帰ったら、どんな暮らしをしようかな…」

ここでサンドットさんから学んだことはたくさんある。

一見、自然の中での暮らし方、を教えてもらったように見える。

でもぼくらが感じていたのは、それだけではなかった。

ぼくらが学んだのは、暮らしの楽しさ、おもしろさだった。

暮らすって、楽しい。

暮らしの中の困りごとを、自分たちの工夫や、みんなとの協力で一つずつ解決すること。

自分たちで作ったものを、みんなと一緒に喜び合ったり達成感を感じたり。

暮らしの中には、遊びの要素も、仕事の要素も、学びの要素もある。

暮らし=遊び=学び=働き、だ。

そんな風に考えて、「暮遊学働(ぼゆうがくどう)」という言葉を思いついた。

そうして、日本に帰って、通っていた、親子で通える「トモエ幼稚園」で、タイの暮らし報告会をさせてもらった。

園長にも、その時の暮らしを話して、「暮遊学働」という言葉を思いついたんですよ、と話すと、園長はこう言った。

「『遊暮働学(ゆうぼどうがく)』の方がいいんじゃないか?」

おぉ、確かに、なんかそっちの方が語呂がいいな。

なんかしっくりくる。

めっちゃいい言葉じゃん!

また、別の場所でもタイの報告会をやった。

その場所は、長沼のある方の自宅。

毎月、色々なテーマで自宅で勉強会を開催している方だ。

そこに、太陽光発電の講師として呼ばれたことをきっかけに、たびたび出入りするようになっていて、そこでも「遊暮働学」について話をした。

「この言葉、10年後には辞書に載ってますから」

調子に乗って、そんな風に豪語した。

(この時の「10年後」は、2026年。あと1年で辞書に載せなきゃ(^_^;)

暮らしの中で、できることがある

暮らしの中で、できることがある。

別にジャングルの中に住まなくても、室内に観葉植物を置くだけでもいい。

長ネギの根っこを切り落としたものを、ビンに入れた土にさせば、ネギがまた生えてくる。

大好きなビールを、自給する(自分で作る)こともできる。

サハイナンでやっていた冷蔵庫のない暮らし。

日本でだってできる。

そう思って、帰国直後に、それまでアパートで使っていた冷蔵庫も人にあげてしまった。

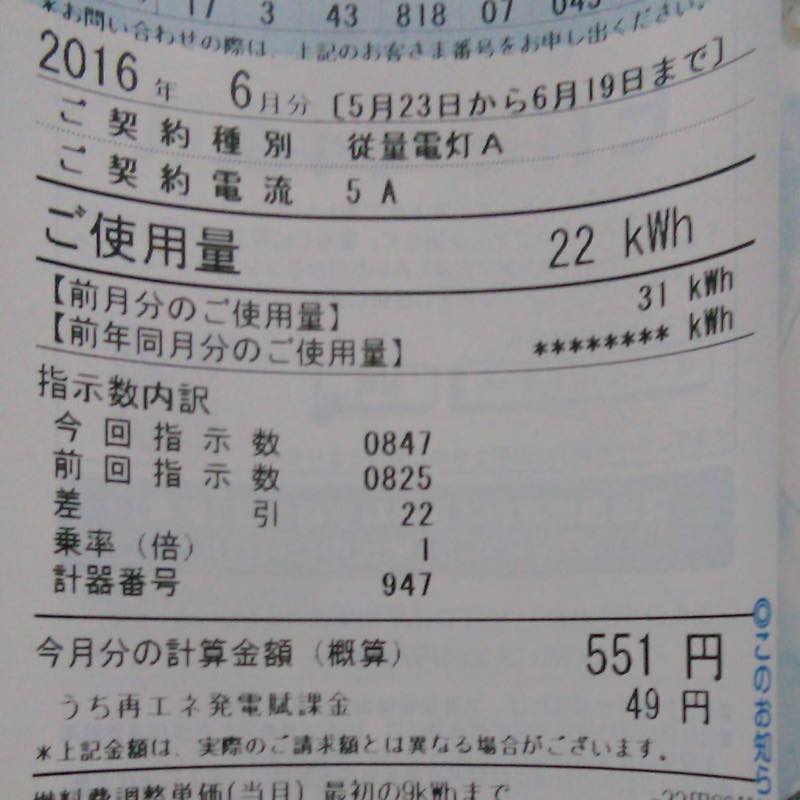

そうやって、サハイナンと同様、電気をあまり使わない暮らしをしていたら、4人家族のアパート暮らしなのに、電気代が600円を切ることもあった。

オフグリッド生活実験フィールドには、小屋を作り始めた。

コンポストトイレも作り、井戸掘りもやって、井戸水も得ることができた。

毎日がどんどん楽しくなった。

遊暮働学の実践。

暮らしが遊び。

楽しい。

でもそんな遊暮働学の日々も、時間が経つにつれて、現実的なお金の問題に直面する事になるのだけれど、それはまた別の機会にお話を…

以上、パーマカルチャー研究所を立ち上げて半年が経過した頃の話でした。

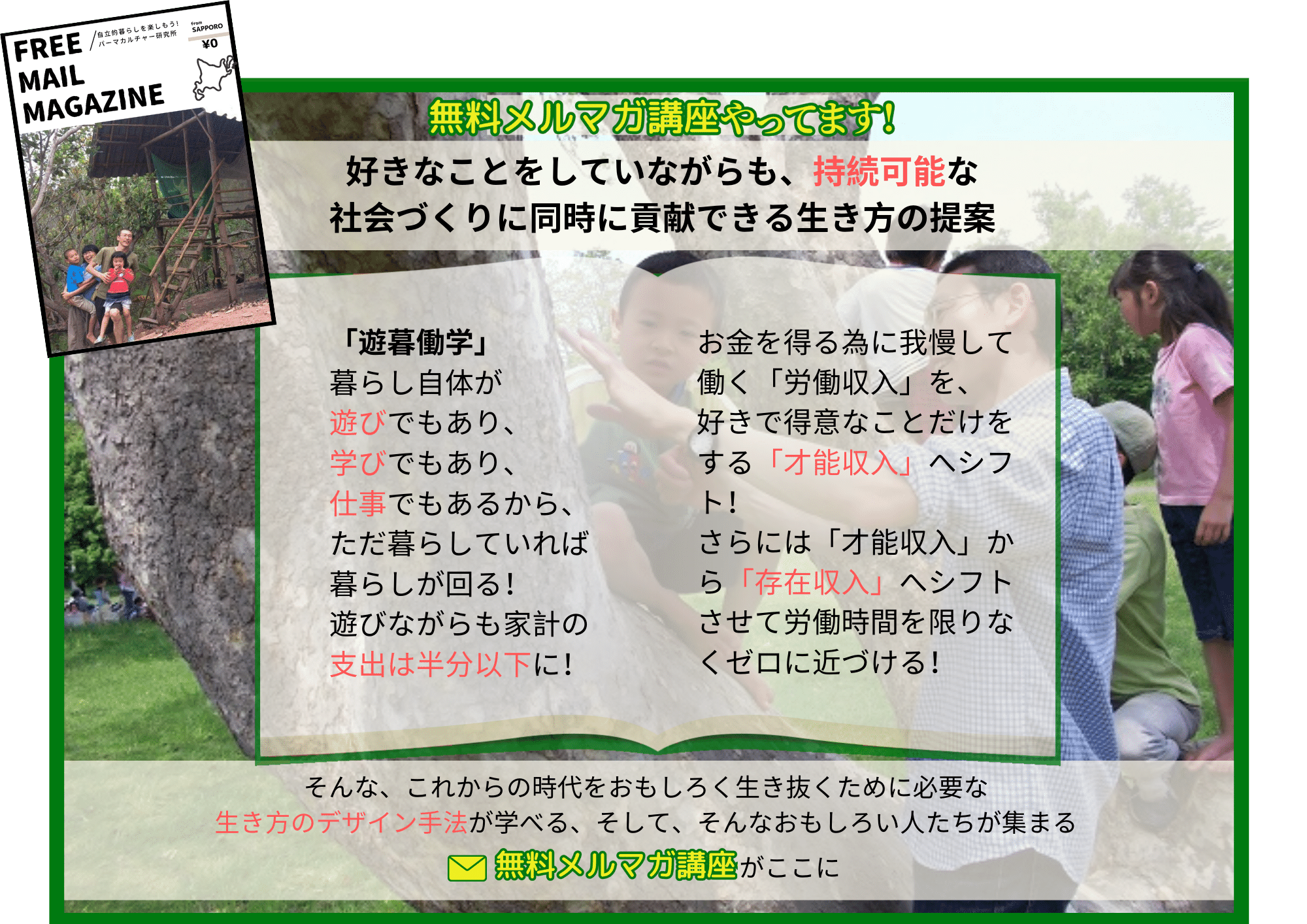

この時から、暮らし自体が、遊びで、学びで仕事である、だから究極、ただ暮らしていれば暮らしが回る、そんな「遊暮働学(ゆうぼどうがく)」のライフスタイルを実践しています。この暮らしの実現方法についての詳細を、無料のメルマガ講座でお伝えしていますので、興味のある方は、下のフォームからご登録ください。メールアドレスだけでも、登録できますよ。