2015年12月

パーマカルチャー研究所を立ち上げて5ヶ月が経過した時のこと。

タイのパーマカルチャー・ファーム「サハイナン」への長期滞在という、自主的「海外研修」。

10日間のパーマカルチャー・コースが始まった。

1.十日間のパーマカルチャー・コースが始まる

サハイナンでの暮らし。

食べるために畑を作り、煮炊きをするために山から薪となる枯れ枝を拾い、自作の水道の水が止まれば、自分たちで原因を見つけて修理する。

夜は火を囲みながら、みんなと話したり、毎日がキャンプのような生活。

全てが新鮮で、こんな自然の中で、毎日遊びながら、ただ暮らすために働いていく、そんな生き方を体感で学んでいた(まさに遊暮働学)。

そんな日々も2週間が過ぎて、2025年12月1日。

もう一つ楽しみにしていたことが始まる。

それは、サンドットさんが教えてくれる、10日間のパーマカルチャー・コース(授業)。

毎月1日〜10日は、このコースを開催して、世界中からパーマカルチャーを学びたい人が集まってくる。

と言うと、すごい規模を想像してしまいそうだけど、実際はこぢんまりとした、至って穏やかな学びの場。

いくつかある小屋のうち、わりと大きくてみんなが集まりやすい小屋に集合。

この時の受講生は、20代後半ぐらいの韓国人女性リン、アラサーぐらいのフランス人女性キャサリン、そして自分。

授業の内容は、理論が半分、実践が半分、ぐらいの割合。

理論については、小屋の中のホワイトボードを使いつつ、海外らしくディスカッション・スタイル。

会話がメインなので、英語に不安を抱えつつ、ではあったけど、ここで暮らして分かったことがある。

英語が意外と大丈夫ということ。

英語授業のリスニングと違って、表情やその場の状況、身振り手振りがあることに加えて、全員が非ネイティブ。

みんなカタコトでゆっくりしゃべるから、かえって聞きやすいし、何度聞き直しても、それが普通のこと。

これは、来てみて一緒に暮らしてみて分かったことだった。

一通りのガイダンスと、それぞれの受講理由などをゆっくり聞く。

この授業が始まる前から、既にこの生活を共にしていて、みんなで仲良くなっている。

終始笑いの絶えない、とても楽しくいい雰囲気で、授業も進んでいった。

2.ナタを使った竹細工

それが終わると、実践授業。

この日は、ナタを使った竹細工。

サンドットさんが見本を見せてくれる。

20分もしないうちに、ただの竹から、食器、コップ、スプーン、箸を作ってしまった。

すごい!

「じゃあ、みんなもやってみて」と、サンドットさん。

全然うまくいかない。

分かってるつもりだったけど、やっぱり見るのとやるのとでは大違い。

竹を削っていくのに、ナタを何度も使う。

竹を左手に持って、右手で持ったナタで、ただ削るだけでは全然作業が進まない。

だから、左手に持った竹の、削りたい部分にナタを持って、地面に叩きつけて削る、切る、ということを繰り返していたその時。

竹に当てるはずだったナタの刃が、左手人差し指に当たって切ってしまった。

切り傷、というよりは、もうちょっとした深さ。

血がドクドク出てくる…

黙っていても治りそうな気もするけど、もしかしたら縫う必要があるかも、というちょっと微妙なレベル。

日本ならあまり不安にならないけれど、ここは異国の地、タイのジャングル。

そもそもタイに、病院なんてあるのか!?

どうしよう…(つづく)

以上、パーマカルチャー研究所を立ち上げた2015年、タイでパーマカルチャー・コースを受講した時の話でした。

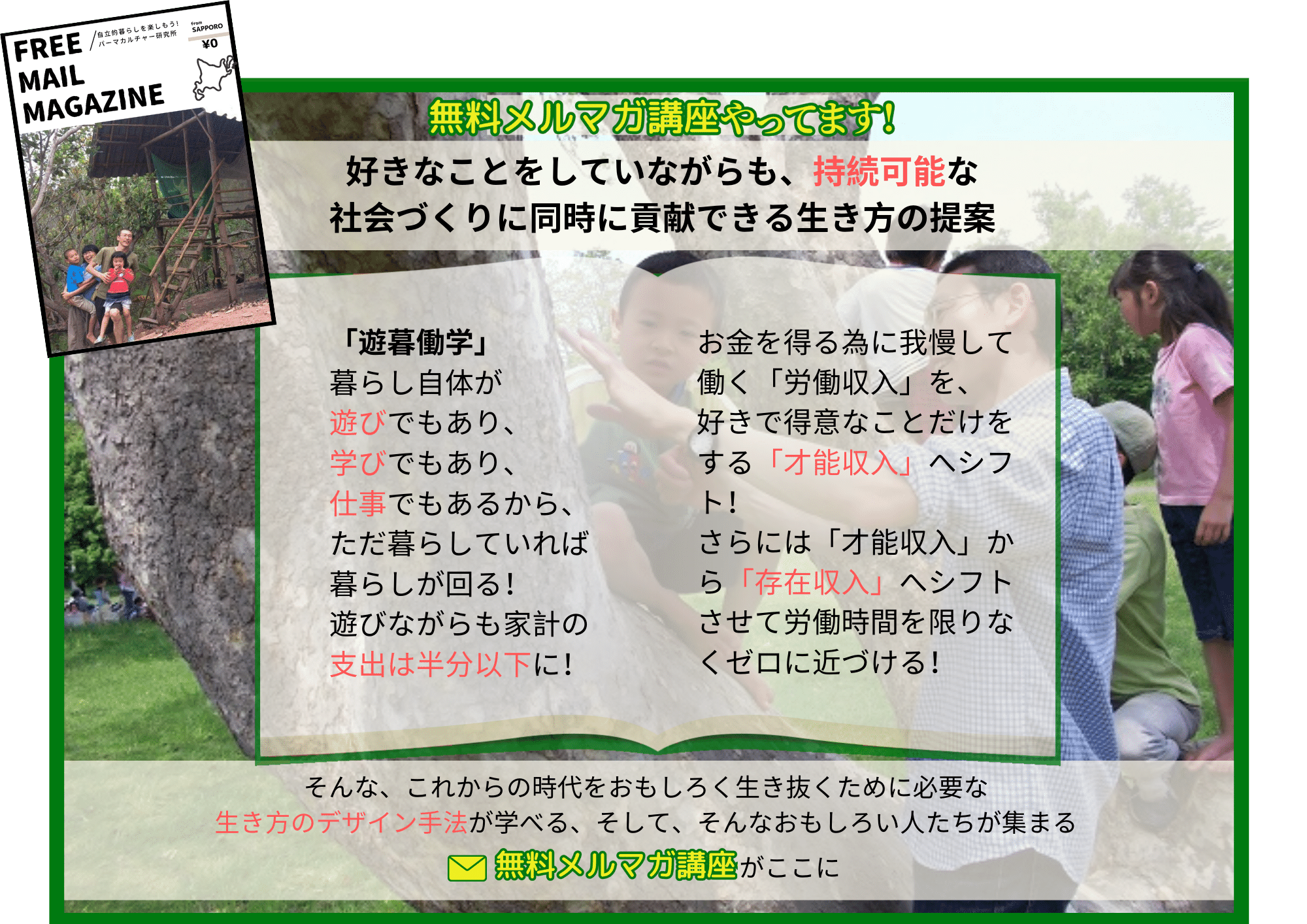

この時から、暮らし自体が、遊びで、学びで仕事である、だから究極、ただ暮らしていれば暮らしが回る、そんな「遊暮働学(ゆうぼどうがく)」のライフスタイルを実践しています。この暮らしの実現方法についての詳細を、無料のメルマガ講座でお伝えしていますので、興味のある方は、下のフォームからご登録ください。メールアドレスだけでも、登録できますよ。